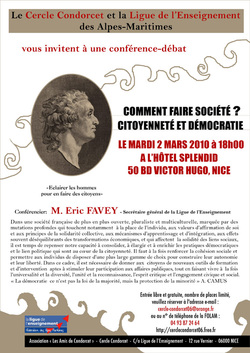

Comment faire société ? Citoyenneté et démocratie

Mardi 2 mars 2010 à 18h à l’Hôtel Splendid (50 Bd Victor Hugo, Nice)

Conférencier :

M. Eric Favey, secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement

Conférencier :

M. Eric Favey, secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement

Texte de la conférence

Ce texte qui a été le support de l’intervention de M. Favey, secrétaire général adjoint de la Ligue de l’Enseignement, a été publié sous le titre « Individualismes, communautés et destin commun : comment faire société ? ».

1- EN 2010, « FAIRE SOCIETE », C’EST DIFFERENT, PLUS COMPLEXE ET PLUS DIFFICILE.

Il s’agit dans cette première partie de mettre en lumière les ingrédients contemporains du « Faire société » qui font tenir ensemble ou se délier, s’ignorer, se craindre des individus sur autre chose que leurs seules affinités : ceux qui sont liés par l’évolution des sociétés démocratiques, ceux qui sont liés aux transformations du monde et ceux qui seraient propres à la France. Dans les premiers, apparaît l’individualisme démocratique lui-même, produit d’un lent travail d’émancipation, et ses vertus de plus grande conscience d’être du monde combiné aux risques de repli, d’ « auto-centration », d’égoïsme. « Faire société, c’est aussi tenir ensemble plus longtemps – quatre générations simultanées- dans des espaces plus étendus et plus interdépendants et avec une conscience grandissante du monde. Les seconds sont les conséquences de la mondialisation économique et culturelle, de la dématérialisation et de la crise écologique, et du nouveau statut du vivant. Ils ont pour conséquences de situer sur des plans inédits les représentations, la circulation des biens, des personnes et des cultures, et la responsabilité humaine. Ils dessinent les cadres nouveaux, instables de la vie commune ici et ailleurs. Ils contestent l’idée même de progrès, au moins celle d’un progrès certain pour n’en faire plus qu’un progrès possible. La Terre n’est plus disponible indéfiniment. Enfin, des ingrédients sont propres à la société française : sa cohésion et son unité se sont faites lors des deux siècles précédents sur l’édification républicaine, sa culture politique dont la laïcité, la large adhésion de la population et des institutions solidement établies, en partie héritées de l’Ancien régime. Ces institutions sont souvent affaiblies, mises en cause, voire disparues. De plus, depuis le début des années 80, la progression sociale, continue depuis 1945, s’est grippée, les parents ont vu grandir leurs enfants avec le sentiment, devenu réalité, qu’ils auraient une condition moins élevée que la leur. La méritocratie républicaine n’a jamais autant révélé ses contradictions et ses faiblesses contemporaines. Les injustices et les inégalités se sont accrues avec une part importante de la population assignée dans la pauvreté. Par ailleurs, la France prend conscience collectivement d’un rayonnement et d’une influence moins grandes : elle n’est que1 % de la population du monde, mais conserve le 6ème rang… théorique quand d’autres pays poussent en tête du classement ! C’est peut-être une des explications de la dépression nationale… Ajoutons, enfin, que les grands registres de convictions et de croyances qui constituaient des repères relativement stables et dynamiques, tirant vers « demain »… se sont soit discrédités, soit évanouis, soit dilués ou atomisés. Confrontés de plus en plus à la nécessité quotidienne de justifier de notre existence personnelle, du sens de sa vie, et de conforter, rénover ou inventer les cadres collectifs qui nous font tenir ensemble… Nous vivons dans la « fatigue d’être soi et la difficulté d’être nous ». La crise financière qui en a révélé d’autres semble justifier la prise en compte de nouvelles dimensions de la vie humaine qui relativisent l’infinie satisfaction de la consommation de biens matériels et donnent du crédit aux autres richesses constitutives de la condition humaine… Profitons-en avant que le capitalisme n’ait perverti cette nouvelle donne aux seules fins de nouveaux profits… à tout prix ! Dans un tel contexte, comment croire que les recettes anciennes peuvent encore faire la bonne cuisine pour faire société ? C’est d’un nouveau contrat social et politique dont la France a besoin, dans l’Europe politique et sociale et pour un monde solidaire.

2- SORTIR DES OPPOSITIONS STERILES ET INVENTER UNE NOUVELLE COMBINAISON ENTRE LE « JE » ET LE « NOUS », ENTRE LE SINGULIER ET LE COMMUN.

Pour justifier les propositions que la Ligue de l’Enseignement entend faire, il faut au préalable faire tomber deux citadelles de la stabilité française dont les murs se lézardent à l’épreuve de la réalité et de leurs contradictions. La première a justifié la construction du collectif en concevant en partie la collectivité contre les individualités. Faisons le pari que cette opposition est aujourd’hui vaine parce que l’individualisme est un produit démocratique qui porte en lui, à certaines conditions, l’adhésion aux cadres collectifs, une adhésion consciente, civique et citoyenne, capable aussi d’accompagner et de faire progresser ces cadres collectifs, institutions ou références. La seconde a fait prévaloir, par le souci réel de la fabrication de l’unité, la méfiance à l’égard de la diversité des composantes de la société, de la pluralité de la France. Les limites de ce fondement se révèlent aujourd’hui dans la persistance des préjugés, la peur de l’autre, l’instrumentalisation de la question identitaire, le recours aux incantations nationalistes et le sentiment d’exclusion de toutes celles et ceux qui ont le sentiment de ne pas être reconnus et considérés pour ce qu’ils sont. Faisons le pari d’une unité qui se fonde enfin sur la diversité de la société française, la confiance que chacun fait à ses références communes sans nier ses dimensions particulières, y puisant d’ailleurs une bonne part des références communes et universelles qui unissent la communauté humaine. Faisons le pari que la République multiculturelle c’est possible, nécessaire et finalement une belle opportunité pour renouveler le pacte républicain.

3- POUR « FAIRE SOCIETE », LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DEMANDE QUE LA FRANCE S’ENGAGE A PROGRESSER DANS QUATRE DOMAINES.

• Recomposer l’action publique : elle est un puissant levier pour faire société, pour construire et faire durer les liens entre ses composantes individuelles ou collectives. Mais son objet, sa nature, son organisation détermine la nature et la qualité de ces liens : solidaires ou distendus, de domination ou d’émancipation, de justice ou d’injustice, démocratique ou autocratique… Par action publique, nous entendons l’élargissement de l’approche habituelle de service public vers celle d’organisation collective de la satisfaction des besoins. C’est la collectivité qui doit définir la nature des besoins, la production à réaliser pour les satisfaire et le service à fournir. C’est elle aussi qui fait en sorte que l’accès à ces biens communs et leurs services ne soit pas assuré en fonction de la demande solvable mais dans le souci d’une égalité réelle. Ainsi, l’action publique est fondée sur trois dimensions : les politiques publiques tant de régulations que de services publics, les services publics fondés sur un régime juridique particulier, sur l’universalité, l’accessibilité et la continuité et les administrations, établissements ou entreprises, organisations et associations qui assument des activités de service public selon leurs propres statuts (il nous reste à préciser ce que la Ligue entend faire reconnaître comme besoins collectifs au titre de l’intérêt général et des biens communs qui doivent être accessibles à toutes et tous par l’action publique).

• Renouveler les garanties et pratiques démocratiques : certes l’usage est toujours partiel de l’outillage démocratique d’une société mais s’ajoute à cela, et sans doute pour la première fois depuis 60 ans, un ensemble de régressions inquiétantes pour la démocratie et la perte du lien de confiance dans ses vertus. Pression du pouvoir politique sur la justice et les médias, création de fichiers liberticides, recours massif à la détention provisoire, instrumentalisation de l’histoire nationale… Dans un tel contexte, il est urgent de mettre l’accent particulièrement sur quatre dimensions. Face aux dérives autocratiques qui brisent les liens de confiance des citoyens dans la démocratie, il faut faire prévaloir la stricte séparation des pouvoirs, la légitimité des élus nationaux et locaux à faire la loi et à gouverner leurs territoires en permettant aux habitants d’y participer et d’en contrôler les usages. La place prépondérante des médias dans le fonctionnement de la démocratie oblige à faire progresser la qualité de l’information : dispositions de soutien à la presse et à son indépendance économique et politique, charte de qualité de l’information, conseils de presse dans les rédactions, place des usagers des médias, refonte du C.S.A., politique d’éducation continue aux médias. Le dialogue civil comme ferment d’une participation plus étroite, inventive et solidaire des habitants à la vie sociale, culturelle, politique et économique de leur pays, notamment par la pratique associative. Il est temps de donner une plus grande réalité à la « République associationniste » (nous reprendrons ici ce que la Ligue a déjà dit et revendiqué sur le sujet en insistant sur les apports complets de l’économie sociale et solidaire à la démocratie sociale, culturelle et politique).

• Repenser les solidarités dans la société des individus. La solidarité est la traduction politique de la fraternité. Elle vise la cohésion de la collectivité nationale et la garantie des droits de chacun. Elle rappelle qu’une société démocratique, soucieuse de justice sociale, assure aux individus qui la composent la jouissance effective des droits qui leur ont été préalablement reconnus. Mais aujourd’hui, nous ne devons pas être seulement solidaires de nos contemporains. La mondialisation, la crise écologique, les nécessaires investissements pour penser un avenir solidaire et responsable nous imposent de combiner principe de progrès et principe de précaution. Aussi, une politique de solidarité dans la société des individus doit affirmer sas dimension première de contrat collectif et non pas se restreindre à une version moderne de la philanthropie ou encore à une conception fondée sur la peur et la recherche obsessionnelle de la sécurité. Aussi, la Ligue rappelle qu’en matière de solidarité, faire société c’est payer l’impôt (cf. articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). La fiscalité est au cœur du pacte social. Sa conception doit donc révéler le souci de faire prévaloir la justice sociale. C’est l’inverse aujourd’hui et depuis longtemps déjà. Il est temps de reconstruire notre système fiscal : impôt progressif et de tous, imposition des patrimoines et des transactions, impôts locaux fondés sur les revenus, évolution de la Csg… Au-delà de la fiscalité, il faut faire prévaloir le principe de la contribution solidaire et mutualiste pour les risques santé, dépendance et la retraite. Ce principe ne sera effectif qu’au prix d’un large débat public pour en refonder les bases et la faisabilité.

• Pour une politique de la reconnaissance : dans la société de l’individualisme démocratique, il n’y a pas lieu d’opposer la reconnaissance jusque-là fondée sur la citoyenneté et l’égalité devant le droit de suffrage et la reconnaissance de la dignité qui fonde les personnes dans leur diversité. C’est d’autant plus vrai à une époque de mutations inédites et d’accroissement des inégalités qui nourrissent les peurs, les replis et les recherches d’identités. Nombre d’aspirations prennent aujourd’hui la forme de demandes de reconnaissance qui peuvent émaner d’individus ou de groupes. Elles portent autant sur l’utilité sociale et la dignité des professions que sur la légitimité de personnes dans leurs singularités à faire partie de la société, ou bien encore de la volonté d’être entendu dans le débat public et représenté politiquement. Ces revendications, parfois confuses, témoignent d’une demande de justice et d’un besoin profond : celui d’être inclus dans l’échange social et dans le « faire société ». Les droits politiques sont nécessaires pour satisfaire cette demande. A condition de les découpler en partie de la nationalité. La Ligue, comme en 1989 lors de son précédent congrès, demande l’accès au droit de vote local pour les résidents étrangers. Mais les droits politiques ne suffisent pas à satisfaire les besoins de reconnaissance. Il y faut d’autres composantes : reconnaissance des mémoires partagées, dispositifs particuliers de lutte contre les inégalités et les discriminations, et mesures de réparation par l’action positive, plus grande visibilité mutuelle des groupes et des individus qui les composent, notamment dans les médias et la représentation politique, formes élargies de participation civique et de consultation populaire, valorisation de l’engagement social et civique…

4- LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT S’ENGAGE POUR « FAIRE SOCIETE ».

La Ligue s’attachera à faire vivre les propositions de son manifeste dans sa propre politique et dans ses pratiques en particulier :

• Par la prise en compte plus effective de la diversité sociale et culturelle dans son fonctionnement et dans ses actions ;

• Par une attention renouvelée à l’esprit même de la vie associative dans sa contribution démocratique et sociale et à toutes les dimensions de l’économie sociale et solidaire à l’heure de la prise en compte d’une autre mesure de la richesse ;

• Par notre engagement pour des institutions nouvelles constitutives du « faire société » (exemple : le service civil pour toutes et tous) ;

• Par une politique laïque d’éducation populaire qui donne réalité à l’indispensable qualification permanente des personnes autonomes et solidaires capables de situer et d’agir dans un monde incertain et complexe.

Par ailleurs, la Ligue de l’Enseignement entend prendre toute la mesure de ses responsabilités pour faire vivre l’appel qu’elle lance à travers ce manifeste. Elle le fera en lui assurant une large promotion, en le faisant partager à son réseau, aux différentes composantes de la société française (partis, syndicats, mouvement associatif…), à travers sa présence dans les CESR et au CES, et auprès des partenaires européens et internationaux.

Le manifeste doit être une double invitation : celle qui appelle à désencombrer l’horizon et celle qui donne le « goût de l’avenir ».

1- EN 2010, « FAIRE SOCIETE », C’EST DIFFERENT, PLUS COMPLEXE ET PLUS DIFFICILE.

Il s’agit dans cette première partie de mettre en lumière les ingrédients contemporains du « Faire société » qui font tenir ensemble ou se délier, s’ignorer, se craindre des individus sur autre chose que leurs seules affinités : ceux qui sont liés par l’évolution des sociétés démocratiques, ceux qui sont liés aux transformations du monde et ceux qui seraient propres à la France. Dans les premiers, apparaît l’individualisme démocratique lui-même, produit d’un lent travail d’émancipation, et ses vertus de plus grande conscience d’être du monde combiné aux risques de repli, d’ « auto-centration », d’égoïsme. « Faire société, c’est aussi tenir ensemble plus longtemps – quatre générations simultanées- dans des espaces plus étendus et plus interdépendants et avec une conscience grandissante du monde. Les seconds sont les conséquences de la mondialisation économique et culturelle, de la dématérialisation et de la crise écologique, et du nouveau statut du vivant. Ils ont pour conséquences de situer sur des plans inédits les représentations, la circulation des biens, des personnes et des cultures, et la responsabilité humaine. Ils dessinent les cadres nouveaux, instables de la vie commune ici et ailleurs. Ils contestent l’idée même de progrès, au moins celle d’un progrès certain pour n’en faire plus qu’un progrès possible. La Terre n’est plus disponible indéfiniment. Enfin, des ingrédients sont propres à la société française : sa cohésion et son unité se sont faites lors des deux siècles précédents sur l’édification républicaine, sa culture politique dont la laïcité, la large adhésion de la population et des institutions solidement établies, en partie héritées de l’Ancien régime. Ces institutions sont souvent affaiblies, mises en cause, voire disparues. De plus, depuis le début des années 80, la progression sociale, continue depuis 1945, s’est grippée, les parents ont vu grandir leurs enfants avec le sentiment, devenu réalité, qu’ils auraient une condition moins élevée que la leur. La méritocratie républicaine n’a jamais autant révélé ses contradictions et ses faiblesses contemporaines. Les injustices et les inégalités se sont accrues avec une part importante de la population assignée dans la pauvreté. Par ailleurs, la France prend conscience collectivement d’un rayonnement et d’une influence moins grandes : elle n’est que1 % de la population du monde, mais conserve le 6ème rang… théorique quand d’autres pays poussent en tête du classement ! C’est peut-être une des explications de la dépression nationale… Ajoutons, enfin, que les grands registres de convictions et de croyances qui constituaient des repères relativement stables et dynamiques, tirant vers « demain »… se sont soit discrédités, soit évanouis, soit dilués ou atomisés. Confrontés de plus en plus à la nécessité quotidienne de justifier de notre existence personnelle, du sens de sa vie, et de conforter, rénover ou inventer les cadres collectifs qui nous font tenir ensemble… Nous vivons dans la « fatigue d’être soi et la difficulté d’être nous ». La crise financière qui en a révélé d’autres semble justifier la prise en compte de nouvelles dimensions de la vie humaine qui relativisent l’infinie satisfaction de la consommation de biens matériels et donnent du crédit aux autres richesses constitutives de la condition humaine… Profitons-en avant que le capitalisme n’ait perverti cette nouvelle donne aux seules fins de nouveaux profits… à tout prix ! Dans un tel contexte, comment croire que les recettes anciennes peuvent encore faire la bonne cuisine pour faire société ? C’est d’un nouveau contrat social et politique dont la France a besoin, dans l’Europe politique et sociale et pour un monde solidaire.

2- SORTIR DES OPPOSITIONS STERILES ET INVENTER UNE NOUVELLE COMBINAISON ENTRE LE « JE » ET LE « NOUS », ENTRE LE SINGULIER ET LE COMMUN.

Pour justifier les propositions que la Ligue de l’Enseignement entend faire, il faut au préalable faire tomber deux citadelles de la stabilité française dont les murs se lézardent à l’épreuve de la réalité et de leurs contradictions. La première a justifié la construction du collectif en concevant en partie la collectivité contre les individualités. Faisons le pari que cette opposition est aujourd’hui vaine parce que l’individualisme est un produit démocratique qui porte en lui, à certaines conditions, l’adhésion aux cadres collectifs, une adhésion consciente, civique et citoyenne, capable aussi d’accompagner et de faire progresser ces cadres collectifs, institutions ou références. La seconde a fait prévaloir, par le souci réel de la fabrication de l’unité, la méfiance à l’égard de la diversité des composantes de la société, de la pluralité de la France. Les limites de ce fondement se révèlent aujourd’hui dans la persistance des préjugés, la peur de l’autre, l’instrumentalisation de la question identitaire, le recours aux incantations nationalistes et le sentiment d’exclusion de toutes celles et ceux qui ont le sentiment de ne pas être reconnus et considérés pour ce qu’ils sont. Faisons le pari d’une unité qui se fonde enfin sur la diversité de la société française, la confiance que chacun fait à ses références communes sans nier ses dimensions particulières, y puisant d’ailleurs une bonne part des références communes et universelles qui unissent la communauté humaine. Faisons le pari que la République multiculturelle c’est possible, nécessaire et finalement une belle opportunité pour renouveler le pacte républicain.

3- POUR « FAIRE SOCIETE », LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DEMANDE QUE LA FRANCE S’ENGAGE A PROGRESSER DANS QUATRE DOMAINES.

• Recomposer l’action publique : elle est un puissant levier pour faire société, pour construire et faire durer les liens entre ses composantes individuelles ou collectives. Mais son objet, sa nature, son organisation détermine la nature et la qualité de ces liens : solidaires ou distendus, de domination ou d’émancipation, de justice ou d’injustice, démocratique ou autocratique… Par action publique, nous entendons l’élargissement de l’approche habituelle de service public vers celle d’organisation collective de la satisfaction des besoins. C’est la collectivité qui doit définir la nature des besoins, la production à réaliser pour les satisfaire et le service à fournir. C’est elle aussi qui fait en sorte que l’accès à ces biens communs et leurs services ne soit pas assuré en fonction de la demande solvable mais dans le souci d’une égalité réelle. Ainsi, l’action publique est fondée sur trois dimensions : les politiques publiques tant de régulations que de services publics, les services publics fondés sur un régime juridique particulier, sur l’universalité, l’accessibilité et la continuité et les administrations, établissements ou entreprises, organisations et associations qui assument des activités de service public selon leurs propres statuts (il nous reste à préciser ce que la Ligue entend faire reconnaître comme besoins collectifs au titre de l’intérêt général et des biens communs qui doivent être accessibles à toutes et tous par l’action publique).

• Renouveler les garanties et pratiques démocratiques : certes l’usage est toujours partiel de l’outillage démocratique d’une société mais s’ajoute à cela, et sans doute pour la première fois depuis 60 ans, un ensemble de régressions inquiétantes pour la démocratie et la perte du lien de confiance dans ses vertus. Pression du pouvoir politique sur la justice et les médias, création de fichiers liberticides, recours massif à la détention provisoire, instrumentalisation de l’histoire nationale… Dans un tel contexte, il est urgent de mettre l’accent particulièrement sur quatre dimensions. Face aux dérives autocratiques qui brisent les liens de confiance des citoyens dans la démocratie, il faut faire prévaloir la stricte séparation des pouvoirs, la légitimité des élus nationaux et locaux à faire la loi et à gouverner leurs territoires en permettant aux habitants d’y participer et d’en contrôler les usages. La place prépondérante des médias dans le fonctionnement de la démocratie oblige à faire progresser la qualité de l’information : dispositions de soutien à la presse et à son indépendance économique et politique, charte de qualité de l’information, conseils de presse dans les rédactions, place des usagers des médias, refonte du C.S.A., politique d’éducation continue aux médias. Le dialogue civil comme ferment d’une participation plus étroite, inventive et solidaire des habitants à la vie sociale, culturelle, politique et économique de leur pays, notamment par la pratique associative. Il est temps de donner une plus grande réalité à la « République associationniste » (nous reprendrons ici ce que la Ligue a déjà dit et revendiqué sur le sujet en insistant sur les apports complets de l’économie sociale et solidaire à la démocratie sociale, culturelle et politique).

• Repenser les solidarités dans la société des individus. La solidarité est la traduction politique de la fraternité. Elle vise la cohésion de la collectivité nationale et la garantie des droits de chacun. Elle rappelle qu’une société démocratique, soucieuse de justice sociale, assure aux individus qui la composent la jouissance effective des droits qui leur ont été préalablement reconnus. Mais aujourd’hui, nous ne devons pas être seulement solidaires de nos contemporains. La mondialisation, la crise écologique, les nécessaires investissements pour penser un avenir solidaire et responsable nous imposent de combiner principe de progrès et principe de précaution. Aussi, une politique de solidarité dans la société des individus doit affirmer sas dimension première de contrat collectif et non pas se restreindre à une version moderne de la philanthropie ou encore à une conception fondée sur la peur et la recherche obsessionnelle de la sécurité. Aussi, la Ligue rappelle qu’en matière de solidarité, faire société c’est payer l’impôt (cf. articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). La fiscalité est au cœur du pacte social. Sa conception doit donc révéler le souci de faire prévaloir la justice sociale. C’est l’inverse aujourd’hui et depuis longtemps déjà. Il est temps de reconstruire notre système fiscal : impôt progressif et de tous, imposition des patrimoines et des transactions, impôts locaux fondés sur les revenus, évolution de la Csg… Au-delà de la fiscalité, il faut faire prévaloir le principe de la contribution solidaire et mutualiste pour les risques santé, dépendance et la retraite. Ce principe ne sera effectif qu’au prix d’un large débat public pour en refonder les bases et la faisabilité.

• Pour une politique de la reconnaissance : dans la société de l’individualisme démocratique, il n’y a pas lieu d’opposer la reconnaissance jusque-là fondée sur la citoyenneté et l’égalité devant le droit de suffrage et la reconnaissance de la dignité qui fonde les personnes dans leur diversité. C’est d’autant plus vrai à une époque de mutations inédites et d’accroissement des inégalités qui nourrissent les peurs, les replis et les recherches d’identités. Nombre d’aspirations prennent aujourd’hui la forme de demandes de reconnaissance qui peuvent émaner d’individus ou de groupes. Elles portent autant sur l’utilité sociale et la dignité des professions que sur la légitimité de personnes dans leurs singularités à faire partie de la société, ou bien encore de la volonté d’être entendu dans le débat public et représenté politiquement. Ces revendications, parfois confuses, témoignent d’une demande de justice et d’un besoin profond : celui d’être inclus dans l’échange social et dans le « faire société ». Les droits politiques sont nécessaires pour satisfaire cette demande. A condition de les découpler en partie de la nationalité. La Ligue, comme en 1989 lors de son précédent congrès, demande l’accès au droit de vote local pour les résidents étrangers. Mais les droits politiques ne suffisent pas à satisfaire les besoins de reconnaissance. Il y faut d’autres composantes : reconnaissance des mémoires partagées, dispositifs particuliers de lutte contre les inégalités et les discriminations, et mesures de réparation par l’action positive, plus grande visibilité mutuelle des groupes et des individus qui les composent, notamment dans les médias et la représentation politique, formes élargies de participation civique et de consultation populaire, valorisation de l’engagement social et civique…

4- LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT S’ENGAGE POUR « FAIRE SOCIETE ».

La Ligue s’attachera à faire vivre les propositions de son manifeste dans sa propre politique et dans ses pratiques en particulier :

• Par la prise en compte plus effective de la diversité sociale et culturelle dans son fonctionnement et dans ses actions ;

• Par une attention renouvelée à l’esprit même de la vie associative dans sa contribution démocratique et sociale et à toutes les dimensions de l’économie sociale et solidaire à l’heure de la prise en compte d’une autre mesure de la richesse ;

• Par notre engagement pour des institutions nouvelles constitutives du « faire société » (exemple : le service civil pour toutes et tous) ;

• Par une politique laïque d’éducation populaire qui donne réalité à l’indispensable qualification permanente des personnes autonomes et solidaires capables de situer et d’agir dans un monde incertain et complexe.

Par ailleurs, la Ligue de l’Enseignement entend prendre toute la mesure de ses responsabilités pour faire vivre l’appel qu’elle lance à travers ce manifeste. Elle le fera en lui assurant une large promotion, en le faisant partager à son réseau, aux différentes composantes de la société française (partis, syndicats, mouvement associatif…), à travers sa présence dans les CESR et au CES, et auprès des partenaires européens et internationaux.

Le manifeste doit être une double invitation : celle qui appelle à désencombrer l’horizon et celle qui donne le « goût de l’avenir ».